Boubacar Bah traversant le fleuve Cogon. Photo par Souleymane Camara.

Témoignages sur le terrain de la lutte pour une transition énergétique juste – Partie 1

24/11/2025

La bauxite, minerai servant à la fabrication de l’aluminium, est une source majeure de revenus pour la Guinée, pays d’Afrique de l’Ouest. Mais l’exploitation minière de la bauxite a déplacé et appauvri des milliers de personnes vivant à proximité des sites concernés. Alors que la plus ancienne entreprise minière de Guinée s’apprête à développer ses activités, stimulées par la croissance de la demande mondiale d’aluminium utilisé dans les voitures électriques, les panneaux solaires et les batteries, les communautés qui se trouvent sur son tracé réclament un accord plus équitable.

Quand Ibrahima Diallo était enfant, il rêvait de quitter son village rural en Guinée pour s’installer en ville. À 20 ans, il a pris son courage à deux mains pour partir au Sénégal, pays voisin, où il s’est installé dans la ville côtière animée de Saint-Louis. Il a ouvert un kiosque vendant des snacks et des boissons et s’est laissé séduire par l’effervescence de la vie urbaine. Mais la ville l’a peu à peu épuisé : l’argent manquait, le bruit de la circulation et de la foule semblait incessant, et le calme de son village natal, Teliwora, lui manquait.

« J’étais déterminé à rester au Sénégal et à me construire une belle vie. Mais plus je restais, plus mon village me manquait. Je m’inquiétais pour mes parents. Alors « je suis revenu », raconte-t-il en pulaar, la langue locale, avec un léger accent sénégalais acquis après cinq ans passés hors du pays.

Depuis son retour au village, Ibrahima Diallo, aujourd’hui âgé de 35 ans, a renoué avec le rythme de la vie rurale dans lequel il a grandi. Il vit dans la maison de son enfance, une hutte en terre au toit de chaume nichée sous la canopée d’arbres imposants. Comme ses voisins, il cultive du riz, du maïs et d’autres produits sur la parcelle familiale, en utilisant la technique de culture sur brûlis et de rotation des cultures qu’il a apprise de ses parents. Ses chèvres paissent sur le bowal voisin, une plaine surélevée recouverte d’herbe que les habitants gèrent en commun pour faire paître leur bétail. Pendant la saison sèche, lorsque les champs sont en jachère et que la nourriture se fait rare, il part à la recherche de noix et de fruits dans la forêt.

Les habitants de Teliwora.

Comme de nombreux villages ruraux de Guinée, Teliwora manque d’électricité, d’installations sanitaires et d’une connexion Internet fiable, ce qui limite son développement économique. Mais la terre fournit suffisamment de nourriture et d’eau pour subvenir aux besoins de la population et maintenir un système social très soudé, comme c’est le cas depuis des générations.

« Après avoir découvert la ville, je suis revenu à la paix et à la nature de Teliwora, et j’ai réalisé que j’aimais cet endroit plus que tout autre au monde », explique-t-il. Il s’est marié et espère élever ses enfants dans son village.

Ibrahima Diallo vit dans le nord-ouest de la Guinée, région connue pour son sol d’argile rouge. La région abrite également l’un des plus grands gisements mondiaux de bauxite, le minerai servant à la fabrication de l’aluminium. Ce métal léger, indispensable à la production mondiale dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation, des technologies et du conditionnement alimentaire, sous-tend une grande partie de la vie moderne.

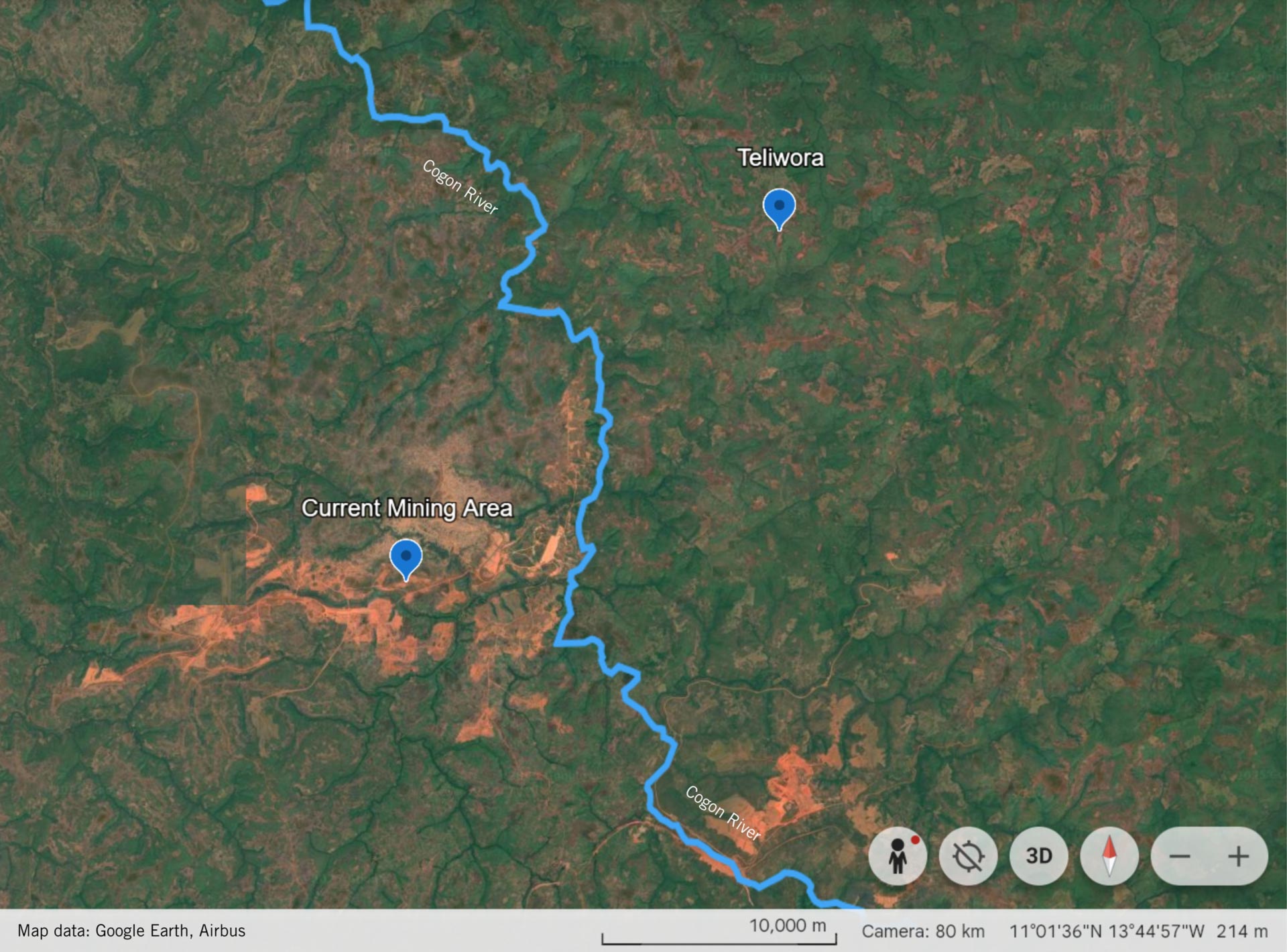

Le gisement de bauxite de la région est divisé en deux par le fleuve Cogon, qui serpente à travers le territoire et se jette à l’ouest dans l’océan Atlantique. La zone située au sud du fleuve a été exploitée à ciel ouvert de manière intensive pendant des décennies, dévastant le paysage et déplaçant des milliers de personnes.

La Guinée abrite la plus grande population mondiale de chimpanzés de l’Ouest, une espèce en danger critique d’extinction, mais leurs habitats dans la région de Boké sont de plus en plus menacés par l’exploitation minière de la bauxite.

Dans les zones minières, d’immenses fosses brunes s’étendent à perte de vue, dépouillées de tout signe de vie, les arbres, la terre arable fertile et des villages entiers ayant été rayés de la carte.

Mais les terres au nord, où vit Ibrahima Diallo, ont jusqu’à présent été épargnées, même si elles se trouvent dans des zones de concession minière. Les villages au nord Cogon ont longtemps été protégés par une ceinture verte le long du fleuve Cogon et par la montée des eaux pendant la saison des pluies, qui créent de fait un obstacle à l’exploitation minière. La région est restée intacte, avec des centaines de petits villages comme Teliwora parsemant le paysage, reliés par un réseau de chemins de terre cahoteux qui passent à travers les plateaux rocheux et les forêts. La région abrite une riche biodiversité, notamment des chimpanzés en danger critique d’extinction.

Le Cogon a protégé les villages et la nature vierge au nord du fleuve des impacts de l’exploitation minière de la bauxite, qui a dévasté les régions au sud. Ibrahima Diallo craint que son village, Teliwora, ne se trouve sur le tracé d’un projet d’extension minière.

Cet écosystème intact, protégé de l’exploitation minière pendant si longtemps, est aujourd’hui gravement menacé par la demande insatiable de bauxite dans le monde. Avec la décarbonation des systèmes de transport et d’énergie dans laquelle s’engagent les grandes économies en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l’Est, l’aluminium sera amené à jouer un rôle essentiel dans cette transition vers les sources d’énergie renouvelables. L’aluminium représente près de 20 % du poids des métaux utilisés dans une batterie classique pour un véhicule électrique. Les matériaux lourds comme l’acier devront être remplacés par des métaux comme l’aluminium pour rendre ces véhicules plus légers et plus économes en énergie. L’aluminium est également essentiel dans le secteur des technologies des énergies renouvelables telles que les panneaux solaires et les éoliennes.

Ces conditions ont placé le riche écosystème au nord du Cogon, ainsi que les personnes qui en dépendent, comme Ibrahima Diallo, dans le collimateur de ce qui pourrait être l’expansion la plus importante de l’industrie guinéenne de la bauxite depuis le début de l’exploitation minière à grande échelle dans les années 1960. La plus ancienne société minière du pays, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), mène actuellement des activités d’exploration dans 85 villages situés au nord du fleuve, y compris celui d’Ibrahima Diallo, ce qui fait craindre aux populations locales que l’entreprise se prépare à une exploitation minière à grande échelle.

« Nous sommes inquiets à l’idée que l’exploitation minière arrive sur nos terres. J’ai vu les zones qui ont été exploitées au sud du fleuve. C’est une destruction totale. La forêt, l’eau, tout a été détruit. La vie n’est plus possible là-bas », déclare Ibrahima Diallo.

Il ajoute : « Nous avons entendu dire que lorsque les sociétés minières arrivent dans un village, elles agissent comme si la terre leur appartenait et prennent tout ce qu’elles veulent. Mais elles devraient savoir que nos ancêtres ont vécu sur cette terre pendant de nombreuses générations. Nous l’avons héritée de nos pères. C’est notre patrimoine. Nous vivons ici, donc elle nous appartient. »

« J’ai vu les zones qui ont été exploitées au sud du fleuve. C’est une destruction totale. »

–Ibrahima Diallo

Un petit nombre d’entreprises détenues par des multinationales, dont la CBG, dominent le secteur de la bauxite en Guinée. Elles exploitent la bauxite, un métal brun rougeâtre présent dans des roches poreuses à plusieurs mètres sous terre, en décapant la couche supérieure du sol à l’aide d’excavatrices et de bulldozers, puis en extrayant le minerai par dynamitage et à l’aide de mineurs de surface spécialisés. Le minerai de bauxite est ensuite chargé sur des camions pour être transporté vers des voies ferrées spécialement construites à cet effet, qui l’acheminent vers les ports voisins. Les entreprises en expédient la plus grande partie à l’étranger pour être raffiné et fondu en aluminium.

La Guinée fournit 22 % de la bauxite mondiale. Son exploitation a rapporté des milliards de dollars au budget du gouvernement guinéen. Pourtant, malgré son importance au niveau mondial et national, l’industrie de la bauxite n’a guère contribué à améliorer la situation de la population en Guinée, qui se classe parmi les derniers pays selon l’Indice de développement humain des Nations Unies.

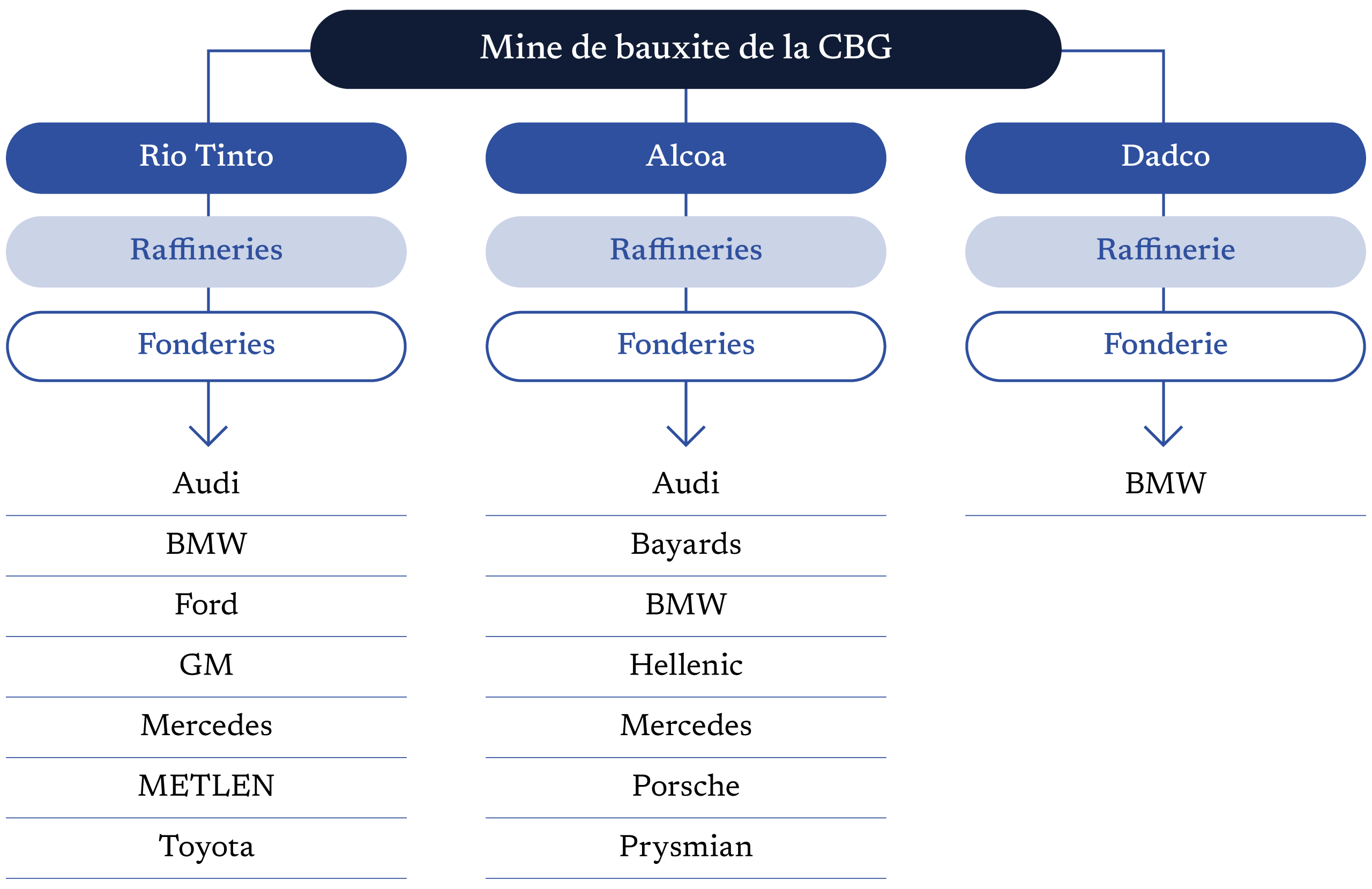

La CBG est une coentreprise contrôlée par le géant américain de l’aluminium Alcoa, la société minière australo-britannique Rio Tinto, une société privée appelée Dadco ayant des intérêts en Allemagne, et le gouvernement guinéen. Depuis des décennies, la société occupe une place unique dans cette région de Guinée, où elle domine presque tous les aspects de la vie depuis qu’elle a commencé l’exploitation minière en 1973.

Elle dispose de son propre réseau ferroviaire et de sa propre centrale électrique, ce qui représente une situation singulière dans un pays où les infrastructures de transport et d’électricité sont insuffisantes. La CBG exploite même sa propre station de radio qui diffuse les derniers tubes pop du Sénégal et du Nigeria, entrecoupés d’annonces vantant l’impact positif de l’entreprise sur la communauté.

La concession minière de la CBG s’étend sur près de 3 000 kilomètres carrés, soit une superficie supérieure à celle du Luxembourg. L’entreprise a mené des opérations minières sur environ un quart de cette superficie, avec des conséquences dévastatrices pour les populations locales et le paysage. Selon Human Rights Watch, la CBG a exproprié des terres agricoles, pollué des sources d’eau et causé des dommages à long terme aux moyens de subsistance des populations vivant à proximité des sites miniers. Elle a agi sans le consentement des communautés concernées.

Selon une analyse d’images satellites commandée par Inclusive Development International et portant sur les données entre 1974 et 2019, environ 10 % des terres exploitées par la CBG ont fait l’objet d’une forme de réhabilitation, ce qui est bien en deçà des bonnes pratiques du secteur. L’entreprise a ainsi laissé derrière elle de vastes zones mortes, inutilisables pour l’agriculture ou l’élevage, qui sont les principales activités économiques de la région. Les eaux de ruissellement provenant de l’exploitation à ciel ouvert polluent les rivières et les sources dont dépendent les populations, les cultures et le bétail pour s’approvisionner en eau.

Camions transportant de la bauxite depuis le site minier.

Les communautés affectées n’ont guère tiré de bénéfices tangibles des activités de la CBG, qui représentent plusieurs milliards de dollars, ce qui a entraîné un mécontentement généralisé et des manifestations qui ont parfois dégénéré en violences.

Aujourd’hui, poussée par la demande mondiale en aluminium pour alimenter la transition vers les énergies renouvelables, la CBG s’intéresse au paysage vierge au nord du fleuve Cogon. Ces derniers mois, une effervescence d’activités (convois de camions arborant le logo de l’entreprise sillonnant les chemins de terre, visites de représentants de la CBG dans les villages, discussions portant sur des forages d’exploration) suggère que la CBG se prépare à étendre ses opérations. L’entreprise estime qu’elle devra augmenter sa production annuelle de bauxite d’un tiers par rapport aux niveaux actuels pour répondre à la demande liée à la transition vers les énergies renouvelables. C’est ce qu’a déclaré son directeur de l’époque dans un discours prononcé devant la Chambre des mines de Guinée en 2023.

La situation en Guinée est similaire à celle des communautés rurales d’autres régions du monde. Des salines du Chili et de l’Argentine aux îles tropicales de l’archipel indonésien, en passant par les déserts du sud-ouest des États-Unis, les communautés rurales et autochtones occupent des terres renfermant de vastes gisements de lithium, de nickel, de bauxite et d’autres métaux jugés nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables.

Teliwora.

Ces communautés, qui vivent de l’agriculture de subsistance, de l’élevage, de la chasse et de la pêche, n’ont contribué pour ainsi dire en rien aux émissions mondiales de carbone qui réchauffent la planète. Or, elles comptent parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, qui affectera le plus durement les populations rurales pauvres. Ironie particulièrement cruelle, la solution à un problème dont elles sont si peu responsables se trouve sous les terres qu’elles occupent, dans de nombreux cas, depuis des générations.

Benchmark Mineral Intelligence, une source d’informations du secteur, estime que près de 300 nouvelles mines seront nécessaires d’ici 2030. Cette explosion de l’activité minière menacera potentiellement des millions de personnes et des écosystèmes fragiles. Bien qu’il existe de nombreuses normes sociales et environnementales dans l’industrie minière, couvrant tous les acteurs, des entreprises minières elles-mêmes à leurs bailleurs de fonds, investisseurs et acheteurs, ces directives ont rarement donné des résultats satisfaisants pour les populations affectées par l’exploitation minière.

En Guinée, les habitants du nord du fleuve Cogon comprennent que l’arrivée de l’exploitation minière aura un impact considérable sur leur vie.

À un niveau plus fondamental, ces normes n’ont généralement pas réussi à prévenir les dommages catastrophiques causés aux communautés et à l’environnement. Dans sa course effrénée pour obtenir les minéraux essentiels à la transition énergétique, l’industrie minière risque de répéter ces erreurs, mais à un rythme beaucoup plus rapide qu’auparavant, à moins de radicalement réformer son approche.

En Guinée, les habitants du nord du fleuve Cogon comprennent que l’arrivée de l’exploitation minière aura un impact considérable sur leur vie. Mais il s’avère difficile de déterminer précisément ce que l’arrivée de la CBG pourrait signifier pour leurs villages, leurs familles et leur mode de vie.

Djouma Bobo Diallo, un agriculteur de la région, indique que les représentants de la CBG n’ont pas été très clairs sur les projets de l’entreprise lors de leurs visites dans son village : « Ils nous ont dit qu’ils allaient effectuer des travaux d’exploration et que s’ils causaient des dommages, ils nous indemniseraient. Mais nous ne savons pas quel sera le montant de l’indemnisation ni qui en bénéficiera. Et nous ne savons pas s’ils reviendront pour commencer l’exploitation minière, ni où elle aura lieu. Ils nous ont donné très peu d’informations. »

Dans la région, certaines personnes s’attendent désormais au pire, compte tenu de ce qu’elles ont observé et entendu de la part de leurs proches et amis dont la vie a été bouleversée par l’exploitation minière dans les zones situées au sud du fleuve.

« Si cela nous arrive, si la CBG détruit nos terres, nos ruisseaux et nos rivières comme ils l’ont fait de l’autre côté du fleuve, nous sommes pratiquement condamnés », affirme Boubacar Bah, qui vit près des rives du Cogon dans le village de Nd’antary Mborou.

Outre la crainte et l’incertitude, d’autres personnes perçoivent également une opportunité dans le changement qui s’annonce. Parmi les récits de destruction et de désespoir relatés par les personnes affectées par l’exploitation minière, elles ont entendu quelques témoignages positifs qui leur ont donné l’espoir que l’activité minière pourrait d’une manière ou d’une autre leur être bénéfique.

Elles se sont posées la question : l’arrivée de l’exploitation minière pourrait-elle fournir à leurs villages les services de base dont ils ont désespérément besoin (électricité, eau potable, accès à Internet, routes goudronnées, écoles et dispensaires) mais qui jusqu’alors étaient hors de portée pour des communautés rurales comme les leurs ?

« Les conditions de vie dans mon village sont difficiles », affirme Momadou Lamarana Bah, également originaire de Teliwora. « Si la CBG s’installe, peut-être pourra-t-elle nous aider à améliorer notre qualité de vie. Nous voulons qu’elle construise une école, un dispensaire et des puits pour l’eau potable. Et les routes sont en très mauvais état, nous avons besoin de meilleures routes. »

Il marque une pause pour réfléchir à ces demandes, avant de poursuivre : « D’après ce que j’ai entendu, la CBG peut répondre à ces besoins. Mais que devrons‑nous concéder en échange ? ».

Un autre homme, Alpha Oumar Diallo, déclare qu’il ne fait pas confiance à la CBG pour répondre à ces demandes. Il préférerait que l’entreprise emploie des jeunes locaux, afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant de nombreuses années : « Si la CBG emploie nos enfants, notre subsistance sera assurée pour le reste de notre vie ».

« Si cela nous arrive, si la CBG détruit nos terres, nos ruisseaux et nos rivières comme ils l’ont fait de l’autre côté du fleuve, nous sommes pratiquement condamnés. »

–Boubacar Bah

Ibrahima Diallo, l’homme qui a émigré au Sénégal mais qui est revenu chez lui, affirme que si la CBG commence une exploitation minière dans la région, des milliers de vies seront entre les mains de l’entreprise. « S’ils prennent les terres dont nous dépendons, ils ont la responsabilité de nous donner quelque chose de mieux, peut-être sous la forme d’infrastructures, d’emplois ou d’une part des revenus de la mine que la communauté pourrait gérer et dépenser en fonction de ses besoins », précise-t-il.

Mais en fin de compte, il souhaite que les communautés locales aient la possibilité de négocier ces conditions sur un pied d’égalité avec la CBG. « Nous sommes prêts à discuter de nos idées avec la CBG », indique-t-il.

Cependant, plus que tout, Ibrahima Diallo aspire à demeurer dans le village qu’il a quitté dans sa jeunesse, mais dont la beauté sereine lui a donné envie de revenir : « Je ferai tout pour rester ici. »

Boubacar

Boubacar Bah se repose près du fleuve Cogon.

Boubacar Bah, 40 ans, est issu d’une famille de dirigeants. Son père et son grand-père étaient chefs de son village, Teliwora, une communauté rurale de Guinée située à plusieurs heures de route de la ville la plus proche. Les gens louent encore son père, décédé il y a six ans, pour avoir donné la priorité à l’éducation et construit une école en briques.

En raison de cette lignée, il ressent un lien profond avec la terre et le devoir de la protéger. « Mes ancêtres ont cultivé cette terre. Mon grand-père y a vécu, mon père aussi. Cette terre nous appartient », dit-il.

Renonçant à une carrière dans la politique locale, Boubacar Bah a suivi une voie différente qui honore l’engagement de son père en faveur de l’éducation : il est devenu enseignant de l’islam. Il a passé sept ans à apprendre l’arabe afin de pouvoir lire à haute voix des passages du Coran en pulaar, la langue locale, aux habitants de la région.

Il a voyagé en tant qu’instructeur dans tout le nord‑ouest de la Guinée, épicentre de l’industrie de la bauxite dans le pays. Il a pu constater de ses propres yeux les ravages causés par les activités de la CBG, dans la plus ancienne mine de bauxite du pays. Ces dernières années, des membres de sa famille vivant dans les zones minières ont commencé à venir dans son village pour cultiver sur sa terre, en raison des dégâts causés aux terres agricoles et des pénuries alimentaires dans leur région.

« Quand j’entends cela, je crains que la même chose ne nous arrive », confie-t-il.

Des représentants de la CBG se sont rendus dans son village et ont dressé l’inventaire de ses biens en vue de l’exploration de la bauxite. Récemment, ils lui ont remis une carte plastifiée répertoriant plusieurs de ses anacardiers situés dans la zone d’exploration. On lui a dit qu’il recevrait une compensation pour ces arbres, qui risquent d’être détruits.

Boubacar Bah avec ses voisins à Teliwora.

« Mes ancêtres ont cultivé cette terre. Mon grand-père y a vécu, mon père aussi. Cette terre nous appartient. »

–Boubacar Bah

Les représentants de la CBG ne lui ont jamais demandé, ni à lui ni à ses voisins, la permission de travailler dans leur village, indique Boubacar Bah. Ils n’ont pas non plus abordé les dommages potentiels plus importants susceptibles d’affecter les habitations, l’eau et les terres agricoles si le projet d’exploitation de la bauxite venait à voir le jour.

« Si cela ne tenait qu’à moi, ils ne toucheraient pas à nos terres », dit-il. « Mais je suis réaliste : je sais que la CBG viendra exploiter ici. Quand ils le feront, ils devront respecter nos droits. Ce sont nos terres, nous devrions donc en tirer profit. C’est normal. »

Boubacar Bah a longuement réfléchi au type d’accord qui serait équitable pour sa communauté. En fin de compte, pour lui, ce n’est pas compliqué : La CBG devrait partager la valeur réelle de la terre, et de ce que ses sols contiennent, avec les communautés qui l’occupent depuis des générations.

« Quelle que soit la valeur de la bauxite sur nos terres, la CBG devrait en obtenir la moitié, et nous devrions obtenir le reste. Nous pourrions utiliser cet argent pour améliorer nos conditions de vie, construire un dispensaire, un centre pour les jeunes, et acheter du bétail et des machines pour rendre nos fermes plus productives », dit-il.

Abordant un sujet qui lui tient à cœur, il ajoute : « L’école que mon père a construite est en ruine et il n’y a qu’un seul enseignant. Nous pourrions la réparer et embaucher davantage d’enseignants pour éduquer nos enfants. »

Boubacar Bah reconnaît que rien dans le comportement passé de la CBG n’indique que la tâche sera facile : « Nous savons que la CBG est plus puissante que nous. Mais les habitants de Teliwora sont forts et unis. Nous n’avons pas peur de défendre nos droits. »

Pour étendre ses activités à la partie inexploitée du fleuve Cogon, la CBG aura besoin d’un apport important de capitaux. L’entreprise devra construire des routes et des ponts afin que ses équipements et ses camions puissent atteindre les gisements de bauxite éloignés. Elle devra également procéder à d’importantes mises à niveau et à un développement supplémentaire de ses infrastructures. Cela coûtera cher.

Lors de sa dernière extension, en 2016, la CBG a emprunté 863 millions de dollars pour couvrir les coûts. Neuf banques ont conjointement accordé le prêt, sous la houlette de deux institutions financières de développement : la Société financière internationale, branche privée de la Banque mondiale, et la banque de développement du gouvernement américain (aujourd’hui appelée Development Finance Corporation), qui ensemble ont couvert près de la moitié du montant. Cinq grandes banques commerciales européennes et deux banques guinéennes se sont également associées à l’opération. Le prêt a été partiellement garanti par le gouvernement allemand, qui souhaitait assurer un approvisionnement régulier en bauxite pour son industrie automobile.

La participation des institutions financières de développement était censée garantir le respect des normes environnementales et sociales dans les activités de la CBG. Le projet devait se conformer aux normes de performance environnementale et sociale de la Société financière internationale, une référence internationale de premier plan en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux dans les projets de développement.

Mais dans la pratique, la mine fut loin d’être responsable. La CBG a largement ignoré les droits des populations qui vivent dans et autour des zones minières, traitant les terres communautaires comme des biens publics qu’elle pouvait saisir sans l’autorisation des populations locales, malgré les exigences de la Société financière internationale et la loi foncière guinéenne de 1992 reconnaissant le régime foncier coutumier des communautés locales. La CBG a versé une indemnisation limitée, mais uniquement pour les arbres et les cultures, et non pour les terres elles-mêmes.

Ce n’est que récemment que la CBG a reconnu les droits fonciers coutumiers des communautés locales et s’est efforcée de mettre sa politique d’acquisition de terres en conformité avec les normes de performance de la Société financière internationale. Elle s’est engagée à indemniser les communautés affectées pour les terres saisies après le prêt de la Société financière internationale, mais elle ne l’a pas encore fait. Parallèlement, la CBG n’a pris aucun engagement pour remédier au déplacement économique causé par ses saisies de terres avant le prêt de 2016.

Pour traiter efficacement ces problèmes, la CBG aurait dû s’en occuper avant le début de l’exploitation minière

Des années d’accaparement des terres ont dévasté la vie des populations vivant à proximité de la mine. Privés de terres fertiles à cultiver et d’accès à l’eau potable et à des pâturages pour leur bétail, des milliers de personnes ont vu leur niveau de vie se détériorer. Ramboll, un organisme indépendant de surveillance environnementale et sociale qui rend compte aux bailleurs de fonds, a conclu dans un rapport récent que « le risque que certaines communautés ne puissent pas rétablir leurs moyens de subsistance est considéré comme élevé, avec la possibilité que ces communautés deviennent dépendantes de la CBG pour leur survie (par une aide alimentaire continue) et que les griefs se multiplient ».

L’expérience d’un village, Hamdallaye, résume bien l’approche de la CBG. En 2020, au début de la pandémie de COVID, toute la communauté a été physiquement déplacée vers une nouvelle zone que la CBG avait précédemment exploitée à ciel ouvert et qui n’avait pas été correctement réhabilitée. Les villageois ont reçu des maisons de remplacement, mais le site de réinstallation, improductif et mal réhabilité, ne leur offrait pas la possibilité de rétablir leurs moyens de subsistance traditionnels. Bien que les entrepreneurs de la CBG aient mis en place des projets de soutien aux moyens de subsistance, ceux-ci ont largement échoué.

Pour d’autres villages situés sur le tracé de la mine, la situation est encore pire. En l’absence de mesures d’atténuation adéquates pour protéger les ressources naturelles dont dépendent les communautés locales, la destruction des rivières et des terres agricoles ainsi que la poussière générée par l’exploitation minière ont rendu la vie intenable dans ces villages. Parallèlement, la CBG n’a pas mis en œuvre de programmes efficaces pour rétablir les moyens de subsistance dont les villageois disposaient avant l’exploitation minière, malgré les obligations qui lui incombent en vertu des normes qu’elle a acceptées avec la Société financière internationale et d’autres bailleurs de fonds internationaux.

« Je pourrais parler jusqu’au coucher du soleil, et cela ne suffirait pas pour décrire tous les problèmes causés par l’exploitation minière », déclare un habitant d’un village affecté par l’extension de la CBG, qui a demandé à conserver l’anonymat pour se protéger contre d’éventuelles représailles. « Avant, nous avions des terres agricoles. Nous pouvions pêcher et chasser. Nous avions de quoi manger. Nous menions une vie agréable. Tout cela n’existe plus. Il ne reste plus que la souffrance. »

L’extraction de la bauxite.

Excédés et réclamant justice, les habitants de 13 villages ont déposé une plainte auprès de l’organisme de surveillance indépendant de la Société financière internationale, le Bureau de l’Ombudsman du conseiller en conformité (CAO) , en 2019. La plainte indiquait que « pour bon nombre des plaignants, les années de dommages causés par les activités de la CBG, en particulier la perte de terres et de sources d’eau, ont progressivement érodé leur niveau de vie et leur résilience économique ». Trois des coéditeurs de ce rapport, Inclusive Development International, le Centre du commerce international pour le développement (CECIDE) et l’Association pour le développement rural et l’entraide de Guinée (ADREMGUI), ont aidé 540 membres de la communauté à déposer la plainte.

Le CAO de la Société financière internationale a engagé une procédure de règlement des différends entre les plaignants et la CBG afin de répondre aux préoccupations locales. Cette procédure, qui dure depuis des années et se poursuit encore aujourd’hui, a été éprouvante pour toutes les parties concernées et souvent frustrante pour les plaignants.

Les deux parties sont parvenues à conclure plusieurs accords qui ont apporté des changements, notamment la création de zones tampons de 1 000 mètres entre les villages et les sites de dynamitage, et la construction de puits qui ont amélioré l’accès à l’eau potable. Mais la plupart des dommages restent sans solution, en raison du coût élevé et de la complexité technique des mesures visant à remédier aux impacts considérables de l’exploitation minière, en particulier lorsqu’on les laisse s’aggraver au fil des années. Pour traiter efficacement ces problèmes, la CBG aurait dû s’en occuper avant le début de l’exploitation minière, pendant la phase de conception du projet, ce qu’elle n’a pas fait.

« Avant le dépôt de notre plainte, la CBG faisait ce qu’elle voulait et ne communiquait pas avec nous. Aujourd’hui, si elle souhaite entreprendre quelque chose, elle appelle au moins la communauté pour l’en informer au préalable. C’est un changement considérable »

–Sekouna Bah

Bien que les progrès pour réparer les dommages causés aient été extrêmement lents, les plaignants ont constaté que le processus de médiation avait abouti à un résultat significatif : La CBG a apporté des changements positifs dans sa manière de communiquer avec les populations locales. « Avant le dépôt de notre plainte, la CBG faisait ce qu’elle voulait et ne communiquait pas avec nous. Aujourd’hui, si elle souhaite entreprendre quelque chose, elle appelle au moins la communauté pour l’en informer au préalable. C’est un changement considérable », déclare Sekouna Bah, représentant communautaire dans le processus de médiation.

Ce changement d’attitude est le fruit d’années de négociations acharnées menées par les représentants des communautés et leurs conseillers au sein des ONG, Inclusive Development International, CECIDE et ADREMGUI. Les plaignants ont refusé de céder face à une exploitation minière de plusieurs milliards de dollars soutenue par le gouvernement guinéen contrôlé aujourd’hui par le pouvoir militaire.

Ils ont défendu leurs droits en appelant le vaste réseau d’investisseurs, de bailleurs de fonds et de clients de la CBG à assumer leur responsabilité et à user de leur influence auprès de l’entreprise pour qu’elle tienne compte de son impact sur les droits humains et change sa façon de traiter les populations locales.

Des femmes se rassemblent dans un village au sud du fleuve Cogon.

Les partenaires commerciaux de la CBG disposeront d’un levier important pour insister sur le fait que l’entreprise agisse de manière responsable et négocie avec les populations concernées par le projet minier.

De nombreux partenaires commerciaux de la CBG, notamment les constructeurs automobiles qui utilisent sa bauxite dans leurs véhicules, reconnaissent désormais que l’entreprise n’a pas agi de manière responsable et lui ont demandé de respecter les droits des communautés locales.

Dans une déclaration communiquée à la CBG et aux autres participants à la médiation, Volkswagen, Audi et Porsche ont écrit : « Nous attendons clairement le respect des normes internationales en matière de droits humains, de conformité et d’environnement. Cela inclut le respect des droits légaux et coutumiers et des intérêts des communautés locales sur leurs terres et leurs moyens de subsistance, ainsi que leur utilisation des ressources naturelles. »

Ils auront bientôt une nouvelle occasion de faire valoir leurs attentes si, comme prévu, la CBG poursuit son projet d’expansion au nord du fleuve Cogon. Les partenaires commerciaux de la CBG disposeront d’un levier important pour exiger que l’entreprise agisse de manière responsable et négocie avec les populations concernées par le projet minier avant le début de l’exploitation, afin d’éviter tout préjudice et d’apporter de réels avantages.

Les bailleurs de fonds de la CBG, notamment la Société financière internationale, ont été tenus informés des activités d’exploration au nord du fleuve par l’organisme de surveillance tiers, Ramboll. Selon les informations rendues publiques, les bailleurs de fonds soutiennent financièrement ces activités d’exploration dans le cadre du prêt accordé en 2016, et ces activités doivent être conformes aux normes de performance environnementale et sociale de la Société financière internationale.

Si la CBG décide de commencer l’exploitation minière au nord du fleuve Cogon, elle doit obtenir l’autorisation de ces bailleurs de fonds avant de le faire, selon les rapports de surveillance de Ramboll. De plus, la CBG est susceptible de solliciter plusieurs de ces mêmes banques, y compris les bailleurs de fonds commerciaux Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis et ING Bank, pour obtenir des centaines de millions de dollars de financement supplémentaire afin de construire les infrastructures nécessaires à son extension. Ces banques disposent ainsi d’un levier financier considérable sur la manière dont la CBG conçoit et gère sa prochaine extension.

Par ailleurs, de nombreuses multinationales qui utilisent la bauxite de la CBG dans leurs produits ont mis en place des normes en matière de droits humains et d’environnement que les entreprises de leur chaîne d’approvisionnement doivent respecter. Il s’agit notamment des constructeurs automobiles Mercedes-Benz, BMW, Audi, GM, Ford, Toyota et Porsche, qui fabriquent des véhicules électriques. Il s’agit également d’entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, telles que Hellenic Cables, qui approvisionne des projets d’énergie verte, Bayards Aluminium Solutions, qui produit des pièces en aluminium pour les éoliennes, et METLEN, qui construit et développe des projets d’énergie propre.

Bien que ces entreprises ne s’approvisionnent pas directement en bauxite auprès de la CBG, les recherches menées par Inclusive Development International montrent qu’elles achètent de l’aluminium ou des produits en aluminium contenant de la bauxite produite par la CBG. Dans leurs réponses écrites aux questions posées dans le cadre du présent rapport, Audi et BMW ont indiqué qu’elles n’avaient pas de relations d’approvisionnement directes avec la CBG. Cependant, ils n’ont pas contesté les recherches menées par Inclusive Development International, qui démontrent que les constructeurs automobiles s’approvisionnent indirectement en aluminium contenant de la bauxite de la CBG par l’intermédiaire de tiers.

Chaîne d’approvisionnement de la bauxite de la CBG

La bauxite provenant de la mine la CBG est raffinée et fondue pour produire de l’aluminium qui est utilisé dans le monde entier par les constructeurs automobiles et les entreprises qui approvisionnent des projets d’énergie renouvelable.

« La plupart de ces problèmes peuvent être résolus. Mais les sociétés minières ont tendance à penser que cela coûte trop cher »

–Anna Quillinan

Cependant, le pouvoir est principalement entre les mains des actionnaires de la coentreprise de la CBG. Collectivement, Alcoa, Rio Tinto et Dadco détiennent 51 % des parts de la société. Ils siègent également au conseil d’administration de la CBG et la conseillent sur ses opérations. Mais surtout, Rio Tinto, Alcoa et Dadco sont en réalité les seuls clients directs de la CBG : ils achètent la grande majorité de sa bauxite et l’acheminent via leurs chaînes de traitement et d’approvisionnement verticalement intégrées. Si ces entreprises devaient exiger un changement, la CBG n’aurait d’autre choix que d’y donner suite.

Inclusive Development International a envoyé par e-mail des questions et a offert à la CBG, à ses actionnaires et bailleurs de fonds, ainsi qu’aux entreprises de sa chaîne d’approvisionnement mentionnées ci-dessus, la possibilité de commenter les conclusions de ce rapport. Les réponses des entreprises peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

Anna Quillinan, PDG de Spektrum Development, une société minière australienne, affirme que bon nombre des problèmes causés par la CBG dans le passé pourraient être résolus dans les futures zones minières grâce à des solutions d’ingénierie. Par exemple, le ruissellement des sédiments qui a pollué les cours d’eau au sud du Cogon pourrait être considérablement réduit avant le début de l’exploitation minière dans le nord en construisant des digues pour mieux contenir les résidus et en traitant les eaux polluées dans des usines avant de les rejeter dans l’environnement. En outre, la CBG pourrait réhabiliter beaucoup plus rapidement les terres après l’extraction de la bauxite, permettant ainsi aux agriculteurs de les exploiter à nouveau de manière productive.

« La plupart de ces problèmes peuvent être résolus. Mais les sociétés minières ont tendance à penser que cela coûte trop cher », explique Anna Quillinan, ingénieure qui travaille dans ce secteur depuis plus de vingt ans.

Selon elle, cette façon de penser est erronée, car elle ne tient pas compte des coûts cachés résultant du non-respect des préoccupations légitimes des communautés, que les sociétés minières doivent finalement assumer. L’approche descendante adoptée par l’industrie pour répondre à ces préoccupations, par laquelle les ingénieurs et les consultants imposent des mesures d’atténuation minimales aux populations affectées, plutôt que de collaborer avec elles, réduit les coûts initiaux du projet. Mais elle suscite le ressentiment et la résistance de la communauté, érodant la valeur à long terme de la mine, qui est rarement prise en compte dans le coût global d’un projet.

Selon Anna Quillinan, la meilleure approche consiste pour les ingénieurs des mines à dialoguer directement avec les communautés dès le début, afin de mieux comprendre leur mode de vie et leurs préoccupations. Ces interactions les aideraient à concevoir des solutions techniques qui reflètent les conditions réelles sur le terrain. « Cela permet d’instaurer la confiance et la coopération, et, espérons-le, de susciter un soutien en faveur de la mine, plutôt que des manifestations », dit-elle.

Outre la gestion des impacts négatifs, il est également essentiel, pour obtenir le soutien de la population locale, de veiller à ce que les communautés concernées tirent réellement profit de l’exploitation minière sur leurs terres. Lors d’entretiens, les habitants vivant au nord du fleuve Cogon ont fait part de nombreuses idées sur la manière d’y parvenir, notamment en accordant aux communautés une part des revenus miniers, qu’elles pourraient gérer et utiliser pour construire des écoles, des dispensaires et de meilleurs logements, en proposant des programmes de formation et des opportunités d’emploi aux jeunes, et en améliorant l’accès à l’électricité, à l’eau potable et aux réseaux de téléphonie mobile.

Rio Tinto et Alcoa, acteurs majeurs pour la mine de la CBG, ont déjà conclu de tels accords de partage des bénéfices avec des communautés locales dans d’autres régions du monde.

Rio Tinto et Alcoa, acteurs majeurs pour la mine de la CBG, ont déjà conclu de tels accords de partage des bénéfices avec des communautés locales dans d’autres régions du monde. Dans la mine de bauxite de Rio Tinto à Gove, en Australie, après des années de conflits et de litiges, l’entreprise et les dirigeants locaux ont négocié un contrat de location de 42 ans qui prévoit le versement de 15 à 18 millions de dollars australiens par an aux propriétaires fonciers traditionnels pour financer des initiatives communautaires, notamment des projets d’infrastructure et des opportunités d’emploi, selon une base de données en ligne sur les accords fonciers autochtones en Australie. Dans l’État du Pará au Brésil, Alcoa a répondu aux protestations locales en concluant un accord avec les communautés ribeirinhos locales visant à payer un loyer pour l’occupation des terres communautaires, indemniser les pertes et les dommages et donner aux habitants une part annuelle des bénéfices de la mine, selon les médias. Même si aucun de ces accords n’a mis fin à toutes les controverses et aux impacts négatifs causés par les activités minières, ils ont apporté des avantages tangibles aux populations locales.

Pour Momadou Lamarana Bah, qui vit au nord du Cogon, tout accord avec la CBG doit partir d’un principe simple : « Si la CBG prend nos terres, ils doivent améliorer nos conditions de vie. »

Kadiatou

Kadiatou Bah.

La menace minière a plané sur Kadiatou Bah, 70 ans, pendant presque toute sa vie. L’un de ses premiers souvenirs est celui d’un avion blanc tournoyant au-dessus de son village, un spectacle surprenant dans la Guinée rurale des années 1960. « Nous ne savions pas qui était dans cet avion. Mais d’une manière ou d’une autre, nous savions qu’ils voulaient nos terres », raconte-t-elle.

Elle avait alors sept ans et passait ses journées à s’occuper du bétail de la famille et à jouer avec son cousin sous les manguiers imposants de son village, Horé Lari. Au fil des ans, elle a reçu d’autres visites sporadiques de personnes qui, elle le comprend aujourd’hui, représentaient la plus ancienne société minière de bauxite du pays, la CBG. Mais l’exploitation minière que beaucoup redoutaient ne s’est jamais concrétisée.

Kadiatou Bah est aujourd’hui grand-mère de 15 petits-enfants. La vie dans son village a peu changé depuis son enfance, dans les années qui ont suivi l’indépendance vis-à-vis de la France.

« La plus grande différence, ce sont les maisons. Quand j’étais petite, il n’y avait que de petites huttes en terre. Aujourd’hui, certaines personnes ont des maisons en briques avec des toits en métal, » dit-elle. Son père, un leader respecté à la mosquée, dirigeait autrefois l’appel quotidien à la prière à la seule force de ses poumons ; aujourd’hui, un enregistrement amplifie sa voix.

Sinon, la vie est restée pratiquement la même. Le village n’a toujours pas l’électricité et l’accès au monde extérieur reste limité par des routes en terre accidentées et une mauvaise connexion mobile. Le rythme quotidien n’a pas changé depuis la naissance de Kadiatou Bah : les enfants continuent de faire paître le bétail sur les plateaux herbeux, les femmes vont chercher de l’eau aux ruisseaux et les hommes cultivent les parcelles familiales.

Horé Lari.

« Cette terre est la nôtre. Nous l’avons héritée de nos pères. Nous voulons la transmettre à nos fils. C’est à nous de décider ce qu’il adviendra de cette terre. »

–Kadiatou Bah.

L’arrivée de la CBG menace de bouleverser à jamais ces rythmes. « J’ai entendu dire que les endroits où la CBG a exploité des mines sont très laids. Ils ont pris les terres des gens et leur ont donné un peu d’argent pour construire une maison. Mais une maison ne suffit pas : ces gens n’ont pas assez d’argent pour vivre. Nous avons peur que cela nous arrive aussi », confie-t-elle.

La CBG n’a pas fait grand-chose pour apaiser ces craintes. Lors de leurs récentes visites au village, les représentants de l’entreprise sont restés discrets sur les projets de la CBG. « Ils n’ont jamais expliqué pourquoi ils sont ici, pourquoi ils veulent nos terres », dit-elle.

Kadiatou Bah a eu toute sa vie pour réfléchir à ce qui se passerait si l’exploitation minière venait à voir le jour : « Cette terre est la nôtre. Nous l’avons héritée de nos pères. Nous voulons la transmettre à nos fils. C’est à nous de décider ce qu’il adviendra de cette terre. »

Sekouna Bah dans son village, N’danta Fognè.

En mai dernier, les leaders de plusieurs villages situés au nord du fleuve Cogon se sont réunis dans une salle de conférence à l’extérieur de la ville de Sangaredi, où se trouvent les opérations de la CBG. Les leaders voulaient réfléchir à la manière de répondre à la menace imminente de l’exploitation minière, qui semblait s’accélérer.

Les leaders du nord ont été rejoints par des représentants des communautés du sud du fleuve impliqués dans la médiation avec la CBG, ainsi que par les ONG qui les soutiennent dans la médiation. Les leaders du sud étaient là pour expliquer ce qu’ils avaient vécu lorsque CBG leur avait pris leurs maisons et leurs terres agricoles, pollué leur eau et détérioré leur niveau de vie, et ce qu’ils avaient ressenti en défendant leurs droits à la table des négociations. Ils savaient ce qui attendait peut-être leurs compatriotes et voulaient leur donner des conseils et, si possible, leur apporter leur soutien et leurs encouragements.

Sekouna Bah, un négociateur principal dans la médiation et originaire de N’danta Fognè, un village affecté par l’exploitation minière, déclare que le sort des habitants du nord lui tient particulièrement à cœur. « Ma mère est originaire d’un village situé au nord du fleuve Cogon, et je me sens proche des communautés qui y vivent. Les habitants du sud croient que nos ancêtres viennent du nord. Nous voulons faire tout notre possible pour les aider », dit-il.

En 1986, deux ans avant sa naissance, la CBG a rasé le village de sa famille et ses 80 maisons et a déplacé tous ses habitants vers un autre endroit, les obligeant à repartir de zéro. La CBG a indemnisé la communauté à hauteur de 3 millions de francs guinéens, soit la modique somme de 3,75 dollars par maison selon le taux de conversion actuel. Depuis, la CBG n’a cessé d’empiéter à nouveau sur les terres agricoles et les pâturages du nouveau village et de polluer ses sources d’eau douce.

Sekouna Bah dit qu’il veut empêcher que cela arrive à d’autres : « Je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu’ils continuent à traiter les gens de cette manière. »

Dans la salle de réunion, pendant trois jours, les leaders du sud ont partagé des témoignages similaires et ont discuté en détail de ce que leur vie est devenue depuis l’arrivée de l’exploitation minière. Ils ont conseillé aux habitants du nord de s’informer sur leurs droits et de s’organiser pour se défendre les uns les autres.

« La seule chose que vous avez, c’est votre voix. Vous devez l’utiliser », déclare Sekouna Bah aux participants.

Les ONG ont partagé des informations sur la CBG et ses partenaires commerciaux, notamment les normes en matière de droits humains qu’ils prétendent respecter dans leurs interactions avec les populations locales. Ces informations comprennent la politique de développement durable de la Société financière internationale, qui exige que celle-ci évalue si ses clients, tels que la CBG, ont obtenu un « large soutien de la communauté » pour leurs projets.

Selon les leaders du sud, la CBG n’a absolument pas respecté cette norme dans ses relations avec les communautés. « Quand ils sont arrivés, ils ont simplement pris nos terres. Ils ne nous ont pas demandé la permission », affirme Sekouna Bah.

Mine de bauxite au sud du fleuve Cogon.

« Nous savons que la CBG veut tirer profit de nos terres. Mais nous devrions aussi en tirer parti. »

–Ibrahima Diallo

Un autre leader du sud, Kounsa Baïlo Barry, confie que s’il pouvait revenir en arrière et agir différemment, il aurait insisté pour que les communautés négocient des accords avec la CBG sur l’utilisation des terres et leur réhabilitation avant le début de l’exploitation minière.

Kounsa Baïlo Barry a exhorté les leaders du nord à s’organiser et à se préparer à négocier en position de force : « Vous devez documenter tous les impacts que vous constatez. Prenez des photos, prenez des notes lors des réunions. Documentez tout. »

Le message semble être bien passé. Au début de la première journée de réunion, les habitants du nord se sont levés à tour de rôle devant le groupe pour faire part de leurs préoccupations et de leurs craintes. L’ambiance générale était marquée par un sentiment de frustration et d’impuissance face à une force puissante et opaque. À la fin de la dernière journée, cependant, le ton avait commencé à changer.

Ibrahima Diallo était venu à la réunion, inquiet de ce qui pourrait arriver au village qui l’avait incité à quitter la vie urbaine au Sénégal. En plus d’être agriculteur, il est agent de développement communautaire auprès du gouvernement communal local. Cela lui donne une vue d’ensemble de ce qui se profile et des enjeux pour les populations vivant au nord du fleuve.

« La CBG vient dans nos villages et nous menace. Ils disent que la terre leur appartient et que nous devons l’accepter. Ils disent que si nous nous opposons, ils nous enverront en prison. Mais j’ai appris grâce à cette réunion que nous avons des droits », dit-il.

Il poursuit : « Avant, nous étions comme des aveugles. Mais maintenant, grâce à ce que nous apprenons, nous commençons à comprendre ce qui va se passer. Nous savons que la CBG veut tirer profit de nos terres. Mais nous devrions aussi en tirer parti. »

Il ajoute : « Lorsque la CBG viendra, nous serons prêts à défendre nos droits. »

À la fin de la réunion, Ibrahima Diallo et les autres ont enfourché leur moto et ont pris la route vers le passage du fleuve Cogon, prêts à transmettre ce message aux habitants du nord.

Les attentes des communautés au nord du Cogon menacées par les projets d’extension minière de la CBG

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales attentes formulées pendant les discussions avec les membres des communautés affectées par les activités d’exploration de la CBG au nord du fleuve Cogon lors des recherches menées pour ce rapport.

Cet ensemble d’attentes a ensuite été approuvé par les communautés que nous avons visitées lors de réunions villageoises ouvertes. Bien que ces villages ne représentent qu’une petite fraction de l’ensemble des communautés à risque qui vivent à l’intérieur de la concession minière au nord de Cogon, Action Mines, ADREMGUI, CECIDE et Inclusive Development International estiment que répondre à ces attentes permettra d’éviter des préjudices, des conflits et des coûts à l’avenir et se traduira par de meilleurs résultats pour toutes les parties.

Les attentes des communautés sont les suivantes :

Nous informer pleinement de l’étendue des activités d’exploration actuelles et des projets miniers potentiels futurs par le biais de réunions au niveau du village, ouvertes à tous les membres de la communauté.

Le processus de recensement doit être totalement transparent et toutes les pertes que nous subissons en raison des activités d’exploration, y compris la perte de revenus, doivent être indemnisées de manière équitable avant toute expropriation ou restriction foncière.

Si la CBG et ses actionnaires souhaitent poursuivre l’exploitation minière au nord du Cogon, ils devraient engager avec nous un véritable processus de dialogue et ne poursuivre qu’avec notre consentement.

Avant le début de toute exploitation minière, tous les impacts négatifs potentiels sur nos communautés et nos ressources devraient être évalués en détail avec notre pleine implication et participation.

Nous devrions disposer des ressources nécessaires pour faire appel à nos propres conseillers techniques et juridiques afin qu’ils nous aident à évaluer les risques et les impacts, à cartographier nos terres et nos ressources, à explorer d’autres moyens permettant à l’exploitation minière de coexister avec nos moyens de subsistance et à élaborer des propositions concernant les avantages dont nos communautés peuvent bénéficier.

Nous devrions disposer de suffisamment de temps pour évaluer en interne ces informations et prendre des décisions concertées concernant les conditions et l’empreinte des activités minières dans nos communautés.

Sur la base des conclusions de cette évaluation participative des impacts, la CBG devrait entamer des négociations officielles avec nos communautés et convenir de plans visant à éviter ou à atténuer de manière satisfaisante les impacts potentiels sur nos sources d’eau, nos terres, nos moyens de subsistance et notre patrimoine culturel, ainsi que des avantages que nous recevrons en échange de l’exploitation de nos terres coutumières.

Les actionnaires de la CBG, les bailleurs de fonds et les entreprises qui s’approvisionnent en bauxite auprès de la mine doivent veiller à ce que nos droits soient respectés tout au long des opérations minières et à ce que nous recevions des avantages significatifs en fonction de nos propres aspirations en matière de développement.

Les bailleurs de fonds ne devraient accepter de financer les opérations minières dans le nord de Cogon que si la CBG parvient à un accord avec nous sur la manière dont l’exploitation minière doit se dérouler, y compris les mesures visant à minimiser les impacts sur nos ressources et le partage des bénéfices afin d’améliorer notre niveau de vie et celui des générations futures.

Les autorités guinéennes devraient prendre des mesures supplémentaires pour protéger les droits des communautés concernées et veiller à ce que le développement économique ne se fasse pas au détriment des communautés et de l’environnement.

Auteur : Dustin Roasa

Réviseurs : Amadou Bah, Mariama Barry, Natalie Bugalski, Mohamed Lamine Diaby, Aboubacar Diallo, Nilsun Gursoy, Mignon Lamia, David Pred

Recherche : Mindie Bernard, Justine Franklin

Publié par Inclusive Development International, Action Mines, ADREMGUI et CECIDE

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien généreux d’Accountability Accelerator et 11th Hour Project.

Ce rapport est le premier d’une série de rapports qui porteront sur l’impact des projets liés à la transition vers les énergies renouvelables sur les communautés locales à travers le monde.